崇城大学様

一歩先の学びをつくる“手書き×デジタル”の工夫

崇城大学 大嶋先生が語る、数学授業におけるWebClassの活用実践

崇城大学の大嶋先生は、数学という“紙と鉛筆”の世界に、LMS「WebClass」を融合させた独自の授業スタイルを築いています。

板書を写真にして共有し、数式入りのクイズを自動作成。さらに、コロナ禍では動画や課題、出席確認などを1ページにまとめて提示するなど、学生が迷わず学べる仕組みづくりにも取り組まれています。

今回は、WebClass導入から日々の工夫、そして今後への期待まで、お話をお伺いしました。

Q:WebClassを使い始めたきっかけは何ですか?

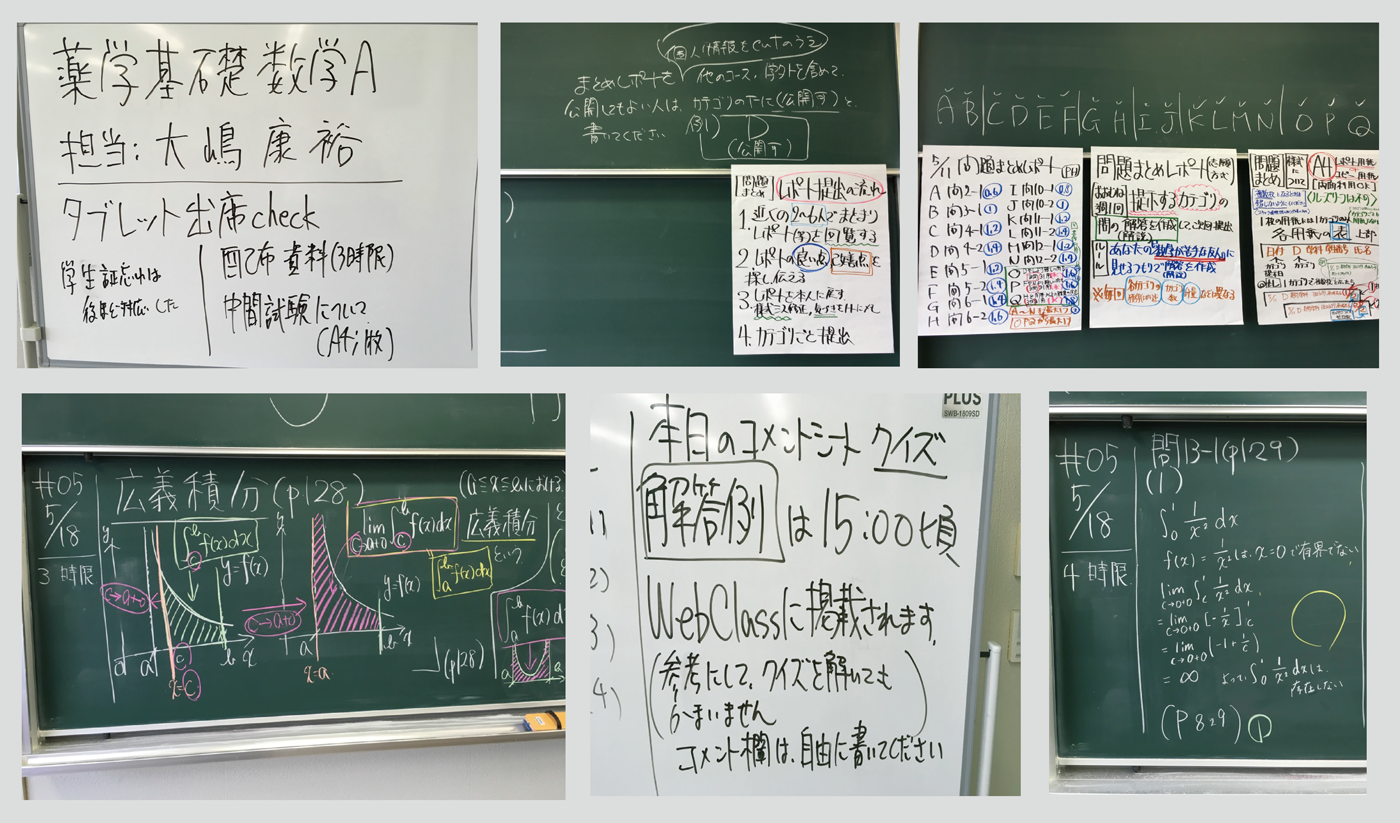

私が崇城大学に着任したのは2010年ですが、その時点で既にWebClassは導入されていて、「せっかくあるのなら使ってみよう」と自然な形で使い始めました。実はそれ以前、熊本大学でもeラーニングの開発に関わっていた経験があり、教材のWeb活用には抵抗がありませんでした。当時は板書中心の授業でしたが、板書の写真を撮ってWebClassにアップすることで、欠席者や復習したい学生にとっての補助資料として活用できると感じました。

▲ 板書の写真もWebClassにアップロード

Q:他のLMSと比較して、WebClassのよさはどこにありますか?

他にもMoodleなどは触ったことがあるんですが、あれは何でもできる代わりに少し複雑で動作が重い印象があります。その点、WebClassはシンプルで、必要なことがわかりやすく、順序立てて教材を配置できるのがいいですね。学生に見せたい順にコンテンツを提示できるというのは、教員側の授業設計意図が反映しやすいという意味でも、大きなポイントだと思います。

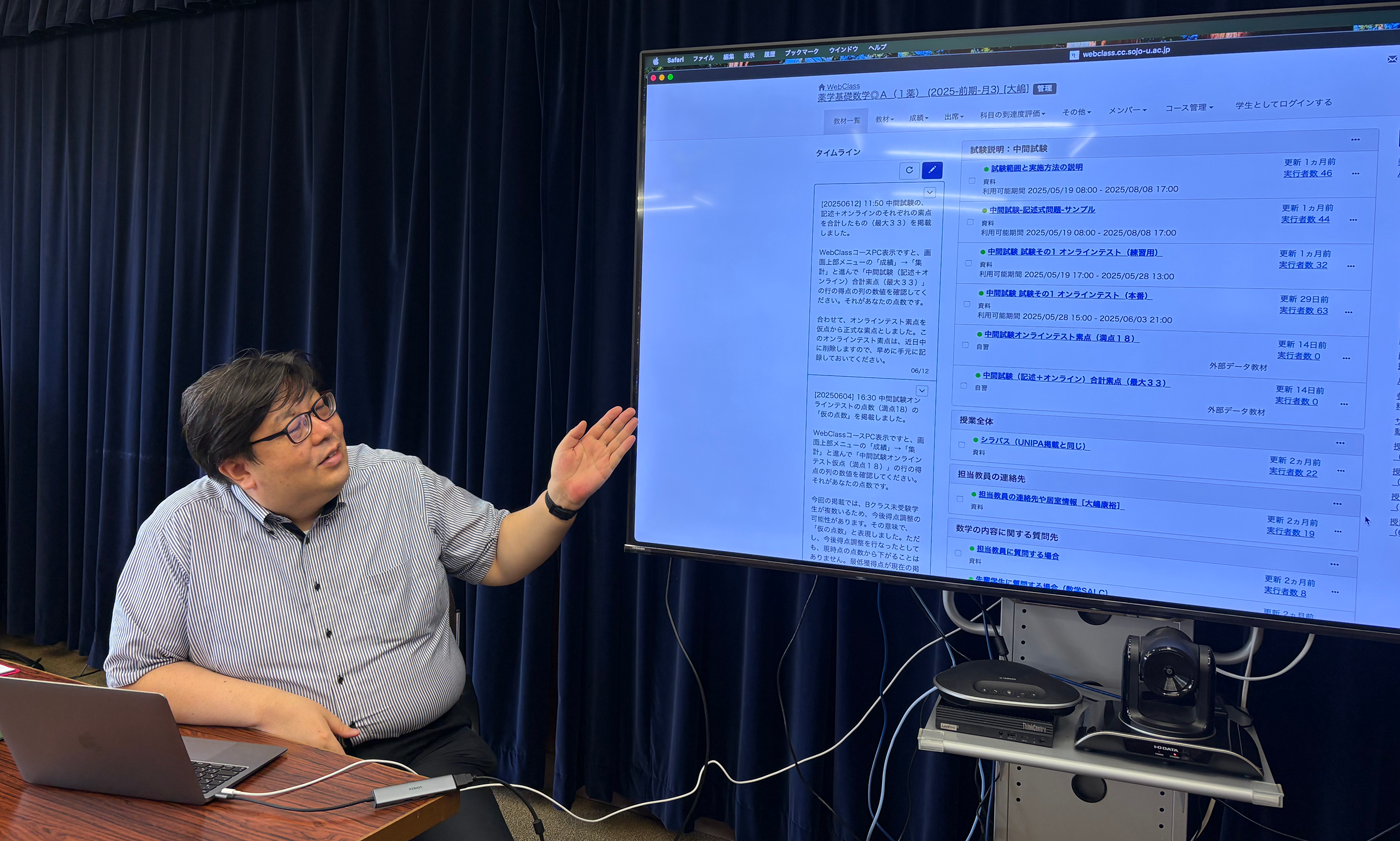

▲ WebClassの活用について説明いただく大嶋先生

Q:授業ではどのようにWebClassを活用されていますか?

板書をタブレット端末で撮影し、WebClassにアップしています。数学の授業では説明の順序や構成が特に重要なので、板書をそのまま写真で残すことで、学生が授業の流れや意図をあとから振り返ることができます。欠席時のフォローはもちろん、ノートを取りきれなかった学生にも役立つ工夫です。

さらに、授業中に出した演習問題を学生に黒板や配布した用紙に書かせ、それを撮影もしくはスキャンしてWebClassに掲載することもしていました。これにより、授業での取り組みを記録として残し、学生が自分の解答や内容をあとから見直せるようにしています。

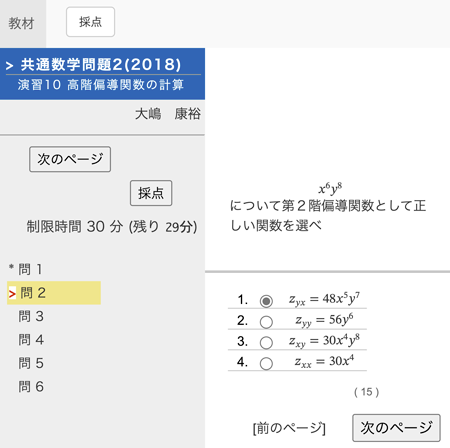

また、WebClassのクイズ機能も積極的に活用しています。LaTeXで作成した数式入りの問題を、自作の変換スクリプトを使ってMathMLで数式を記述したCSV形式に変換し、一括で登録することで効率的に教材を整備しています。数式が自然に表示される点も、数学の学習には非常に適しています。

クイズは評価のためではなく、学生が繰り返し挑戦できる“練習の場”として活用しています。中にはゲーム感覚で何度も挑戦する学生もいて、こうした仕組みが学びの継続を支えていると感じています。

▲ MathMLで数式も表示可能

Q:学生の反応や学習効果について教えてください。

学期の開始時からWebClassに授業の資料がすべて揃っている点は、学生から非常に好評でした。

板書をアップしておくことで、学生から『ノートを取りきれなかったとき助かりました』といった声をもらいますし、クイズについても『繰り返し取り組めて理解が深まった』という反応が多いですね。とくに自分のペースでできるというのが、数学のような演習科目では有効なのかなと感じます。

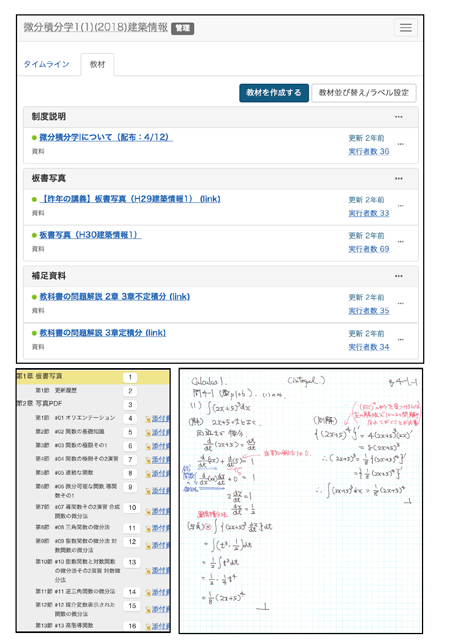

▲ 資料がわかりやすくまとめられた授業デザイン

Q:コロナ禍での対応では、どのような工夫をされましたか?

2020年度は全国の大学が一斉にオンライン授業に切り替わった年でした。崇城大学でも例外ではなく、同時双方向型の授業は原則行わず、非同期型での実施が求められました。

非同期型の授業となった際、WebClassのラベル機能を活用して、1つの枠内に“この回の授業の流れ・動画・資料・課題・出席方法”をすべてまとめて掲載するようにしました。学生からは『わかりやすい』『進め方に迷わない』という声が多く、授業としても評価され、学生の授業アンケートにおいて遠隔授業の好事例ということで表彰もいただきました。授業動画はiPadとGoodNotesを使って手書きで作成し、講義の雰囲気を再現できるように工夫しました。

Q:使いやすいと感じる機能、または改善してほしい点はありますか?

まず、現在も便利に使わせていただいている機能の一つが「ユニット」機能です。この機能を使うと教材を選別して表示順序も変更できるので、たとえば、到達度別クラスのように異なる学生グループに異なる順番で教材を見せたい場合に重宝しています。

また、クイズの一括アップロードはとても助かりますし、数式を表示できるMathMLの対応も重宝しています。ただ、選択肢の中で改行ができないとか、複雑な式が見にくくなるといった点は改善されると嬉しいですね。あと、外部の試験システムで採点した小問ごとの得点を一度にWebClassにうまく取り込めるような仕組みがあると、フィードバックの質も上がると感じます。

▲ ユニット機能も活用

Q:今後、活用を広げていくうえで期待していることはありますか?

最近は生成AIも活用しています。問題と正答・誤答の選択肢をAIに生成させて、LaTeXで出力された数式部分をMathMLに変換、CSV化してWebClassに取り込むということもできるようになってきています。こうした使い方がもっと一般的になって、誰でも使いやすいテンプレートや事例が共有されるようになると、他の先生方にも広がるのではと思います。

Q:WebClassを導入しようと考えている先生方へメッセージをお願いします。

WebClassは、最初からすべての機能を使いこなさなくても大丈夫です。私自身も、まずは資料のアップロードから始めて、少しずつクイズや成績管理などに広げていきました。試しながら自分のスタイルに合った使い方を見つけていくことが、長く使うためのコツかなと思います。

※ 掲載内容は2025年8月現在のものです。